気づくための手順

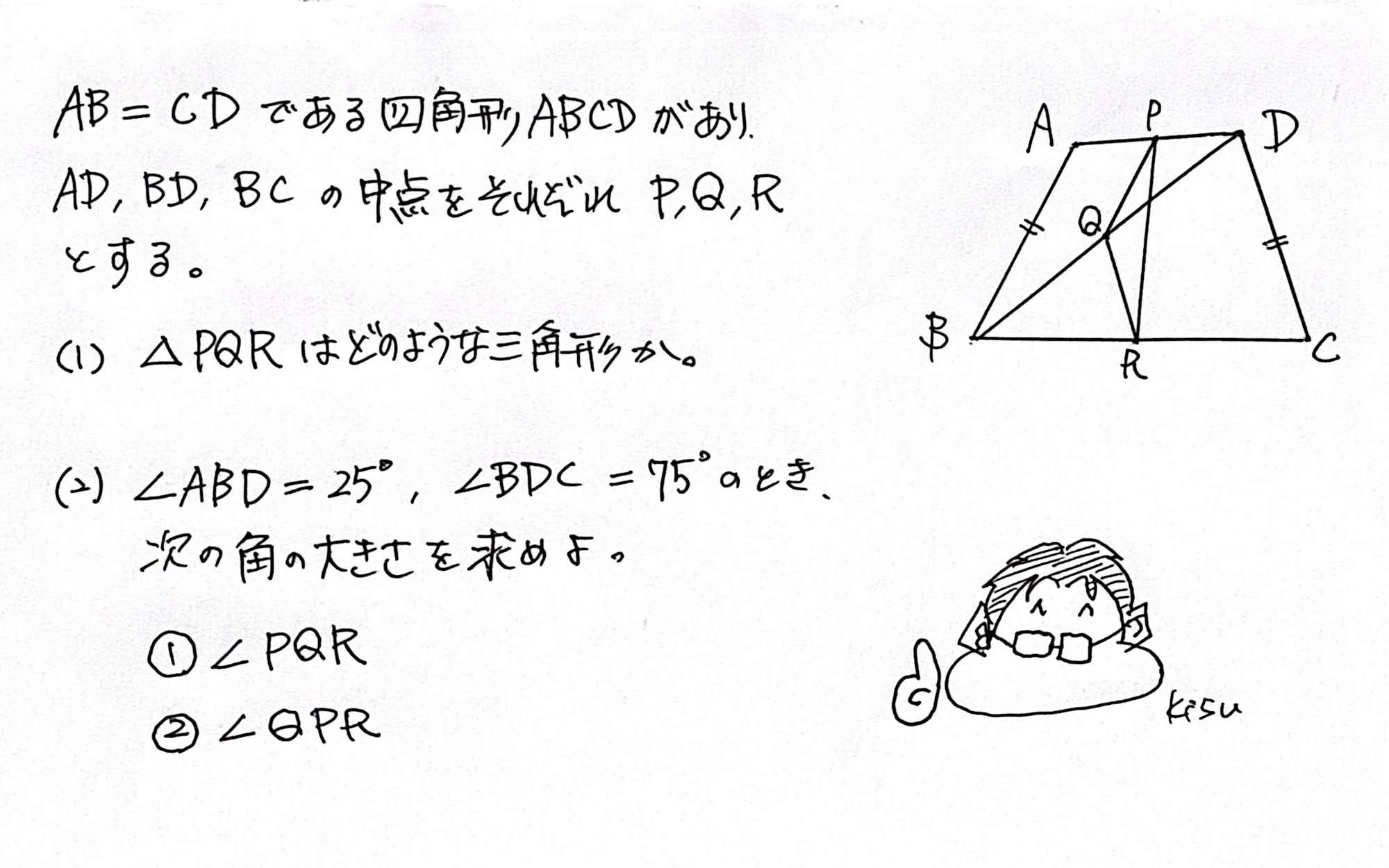

上の問題を考えてみよう。

中3の数学だ。

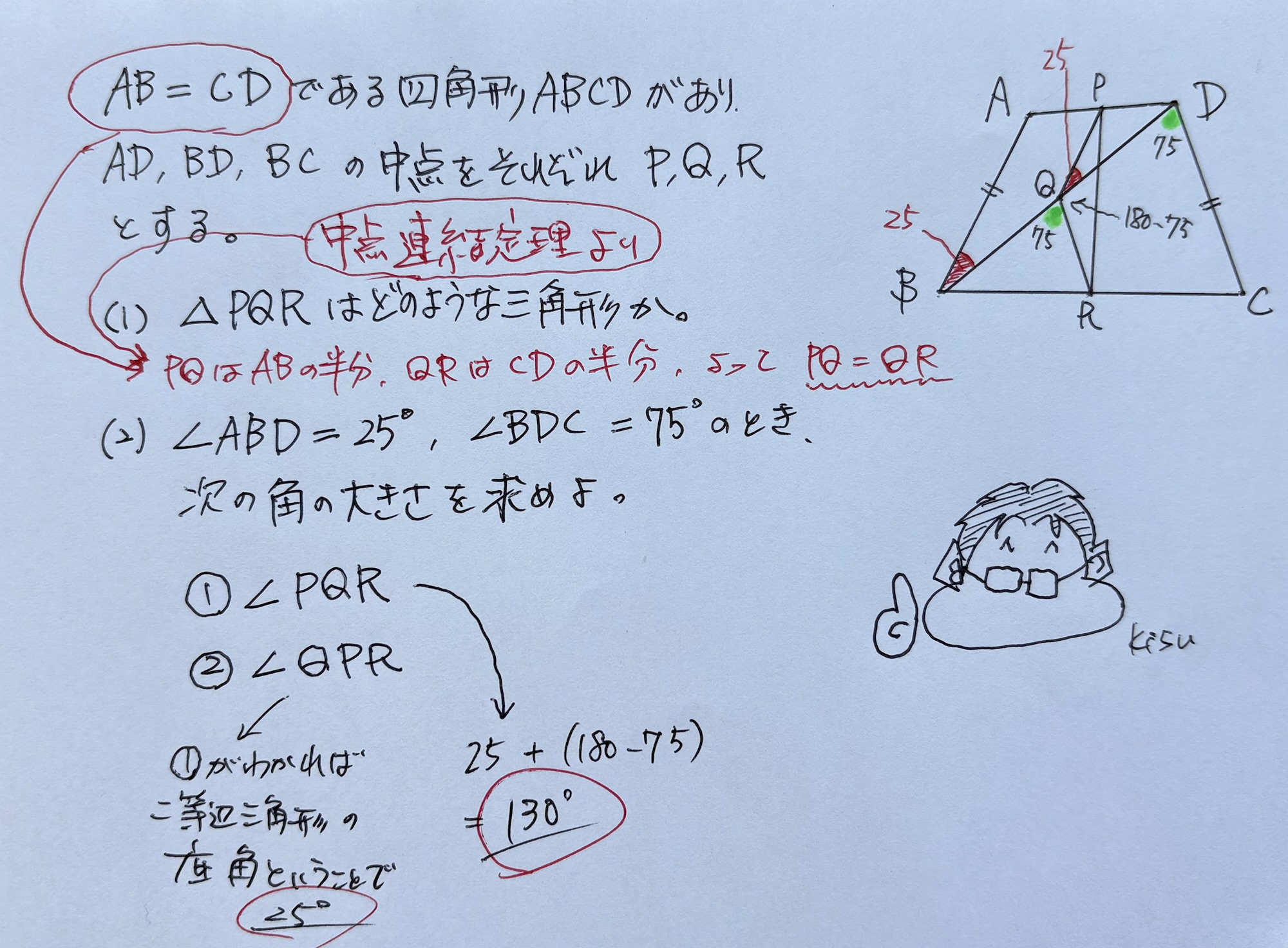

(1)は、ほとんどの人が見た目で二等辺三角形と答えるだろう。

何故かが説明できなくても二等辺三角形に見えるから。

そうやって解答用紙を埋めるのも大事。

しかし、(2)の問題は理屈が分かってないと気づけないのよ。

さて、どうやったら気づけるか。

天才的なひらめきなどは必要無い。

学んだことを引き出すだけ。

三角形の2辺の中点と中点を結んだ線分は、その下の底辺と平行になり長さは半分になる。

この中点連結定理を学んだ後に解く問題だから、ABとPQは平行、CDとQRも平行になる。

そこで、「平行」といえば中2で学んだ平行と角度を思い出す。

2直線が平行なら同位角と錯角が等しくなる。

そこから、与えられた条件と照らし合わせる。

∠ABD、∠BDC、2つの角度が分かってる。

その2つと同位角または錯角になる角度は無いか、注目するのは問われている∠PQRの部分・・・。

ここまでくれば高い確率で解き方に気づく。

「気づく」方法、それは学んだことを思い出す作業なのだ。

発想とは応用力などというものではない。

思い出す作業。

そのことを常に意識して問題を解くようにすれば、少しずつ問題の見え方が変わってくるよ。

↓ショート動画を続々更新中☆

このページに対してのコメント